2021년 기술특례 상장 업체 12곳 추정 순이익 달성 0곳

공모가-현재 주가 괴리율↑, 92% 업체 공모가 하회…기업가치 '고평가' 지적

금융당국, 주관사 책임 강화 등 IPO 개선안 발표…"시장 자율 맡겨야" 시각도

[데일리팜=차지현 기자] 기업공개(IPO) 열풍 속 장밋빛 전망을 앞세워 증시에 데뷔했던 제약바이오·헬스케어 기업들이 고전을 면치 못하고 있다. 4년 전 기술특례제도로 코스닥에 입성한 기업 가운데 추정 순이익을 달성한 곳이 전무한 것으로 나타났다.

제약바이오·헬스케어 기업이 공모가를 산출하는 과정에서 미래 실적을 과도하게 책정해 몸값을 부풀렸다는 지적이 나오는 배경이다. 금융당국이 최근 IPO 제도 손질에 나서면서 업계에서는 개편안이 어떤 영향을 가져올지 주목하는 분위기다.

화려한 데뷔, 초라한 성적표…기술특례 상장 바이오사 추정치-실적 격차↑

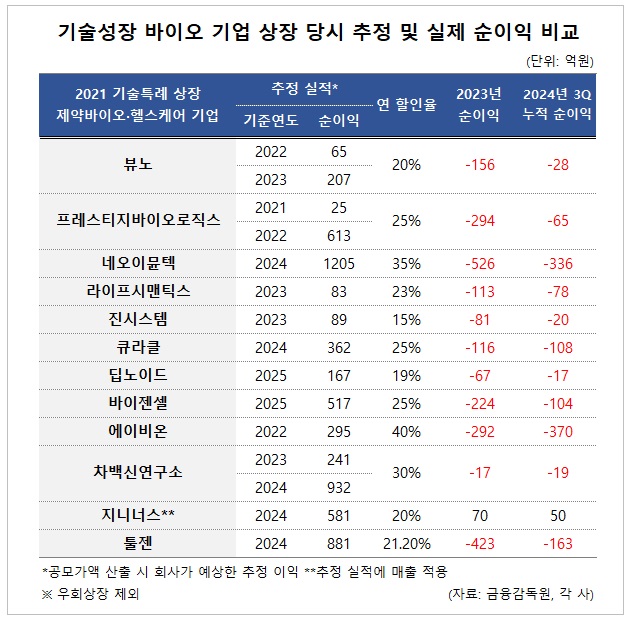

31일 금융감독원에 따르면 2021년 기술특례로 상장한 제약바이오·헬스케어 기업 중 미래 추정 순이익을 달성한 곳은 전무한 것으로 집계됐다. 이들 기업은 모두 IPO 시점으로부터 2~4년 뒤 평균 약 418억원의 순이익을 낼 것으로 전망했으나 작년 3분기 기준 흑자를 낸 기업은 단 한 곳에 불과했다.

지난 2021년 이전 상장을 제외하고 기술특례로 코스닥에 신규 상장한 제약바이오·헬스케어 기업은 총 12곳이다. 뷰노, 프레스티지바이오로직스, 네오이뮨텍, 라이프시맨틱스, 진시스템, 큐라클, 딥노이드, 바이젠셀, 에이비온, 차백신연구소, 지니너스, 툴젠 등이 해당한다.

이들 업체 중 IPO 당시 제시한 추정 순이익과 실제 순이익 간 차이가 가장 큰 곳은 네오이뮨텍이다. 네오이뮨텍은 2024년 1205억원의 순이익을 올릴 것으로 전망했다. 반면 2023년 순손실 526억원을 기록했다. 작년 3분기 누적 순손실은 336억원에 달했다.

툴젠은 2024년 881억원의 순이익을 낼 것으로 예측했으나 작년 3분기 순손실이 163억원이었다. 2023년에는 순손실 423억원을 냈다. 차백신연구소는 작년 3분기까지 19억원의 순손실을 냈는데 상장 당시에는 2024년 932억원의 순이익을 낼 것으로 내다봤다.

프레스티지바이오의 경우 상장연도 흑자전환을 하고 이듬해 613억원의 순이익을 낼 것으로 예상했다. 그러나 상장 후 4년이 지난 현재까지도 적자 상태를 벗어나지 못했다. 프레스티지바이오는 2023년 294억원의 순손실을 봤다. 작년 누적 순손실은 65억원이었다.

바이젠셀은 올해 295억원의 순이익을 낼 것으로 전망했으나 실제 달성 가능성은 거의 없다. 바이젠셀은 2023년 순손실 179억원, 작년 3분기 누적 순손실 104억원을 기록했다. 에이비온 역시 상장 이듬해 295억원을 순이익을 낼 것으로 전망치를 내놨으나 작년 3분기까지 370억원의 순손실을 냈다.

지니너스는 2021년 기술특례로 상장한 제약바이오·헬스케어 업체 가운데 유일하게 흑자전환에 성공한 업체에 이름을 올렸다. 지니너스는 2023년 70억원의 순이익을 올렸다. 작년 3분기 누적 순이익은 50억원이었다. 하지만 순이익 추정치와 실제 순이익 간 괴리율은 88%가량으로, 여전히 격차가 크다.

기술특례 상장 업체 대부분 주가 공모가 하회…기업가치 '고평가' 논란

특례상장 제도는 수익성은 부족하지만 기술력과 성장성을 갖춘 기업의 상장 문턱을 낮춘 제도다. 한국거래소가 지정한 전문 평가기관으로부터 기술력을 인정받으면 일반 상장보다 완화된 재무 요건으로 코스닥에 진입할 기회를 준다.

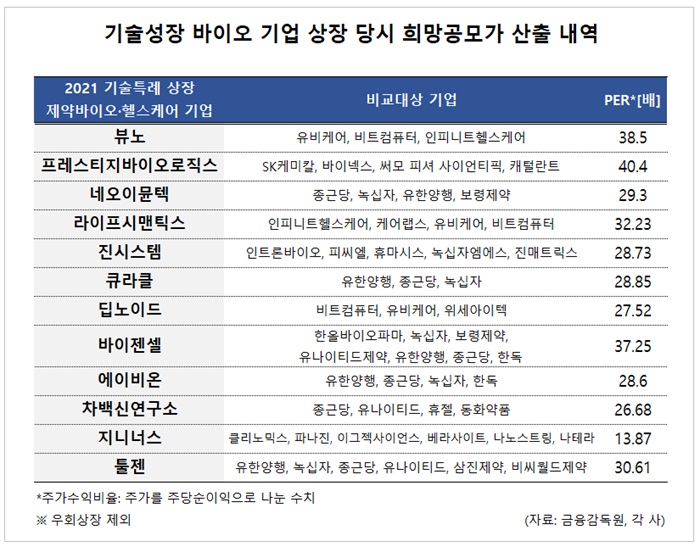

기술특례로 상장하는 기업은 공모가를 산출할 때 상대가치평가법을 주로 사용한다. 유의미한 실적이 없는 경우가 대부분인 만큼 회사의 미래 실적을 산출한 뒤 비슷한 사업을 영위하는 다른 회사와 실적, 재무구조 등을 종합 비교해 가치를 매긴다. 미래 추정 순이익이나 비교 기업이 기술특례 상장 기업의 '몸값'을 산정하는 근거가 되는 셈이다.

과거 기술특례로 상장한 기업들이 IPO 당시 제시한 실적 추정치와 실제 실적 간 격차가 크게 나타나면서 이들 기업이 공모가를 부풀렸다는 의혹이 제기된다. 특히 매출이나 이익 등 눈에 보이는 실적이 없는 바이오 기업은 일반 기업보다 공모가를 과대평가할 가능성이 높다는 주장이다.

상장 업체들이 미래 추정 순이익을 과도하게 책정했을 뿐만 아니라 가치를 비교한 기업도 적절하지 않았다는 지적도 나온다. 2021년 기술특례로 상장한 제약바이오·헬스케어 기업 12곳이 선정한 비교 기업을 보면 유한양행, 종근당, 녹십자 등 대형 제약사 비중이 높다. 실적이 없는 예비 상장 기업과 달리 녹십자와 유한양행, 종근당 등의 연 매출은 1조원이 넘는다.

2021년 기술특례 상장 업체 중 6곳이 녹십자와 종근당을 각각 피어그룹으로 포함시켰다. 유한양행을 유사 기업으로 제시한 곳도 5곳이었다. 프레스티지바이오로직스는 연 매출 400억달러(약 60조원) 등을 올리는 써모 피셔 사이언티픽 등 해외 업체를 비교 대상으로 꼽았다. 프레스티지바이오로직스는 써모 피셔 사이언티픽 외에도 SK케미칼, 바이넥스, 캐털란트 등을 유사기업으로 선택했다.

실제 4년 전 기술특례로 코스닥에 진입한 제약바이오·헬스케어 기업 현재 주가가 대부분 공모가를 밑도는 상황이다. 2021년 특례상장 업체 12곳 중 현재 주가가 공모가보다 높은 곳은 뷰노밖에 없었다. 24일 종가 기준 뷰노 주가는 2만4350원으로 공모가 2만1000원보다 16% 높았다.

나머지 11개사는 모두 현재 공모가보다 낮은 주가를 유지 중이다. 24일 종가 기준 주가와 공모가 간 괴리율이 가장 큰 곳은 바이젠셀이다. 바이젠셀 주가는 공모가보다 21분의 1 수준으로 쪼그라들었다. 다만 바이젠셀은 2022년 5월 100% 무상증자를 단행한 바 있다. 이를 공모가에 적용 후 24일 종가 기준으로 계산한 괴리율은 약 90%다.

지니너스의 경우 현재 주가가 공모가를 93%가량 낮다. 딥노이드와 네오이뮨텍의 현재 주가는 각각 공모가를 약 85%씩 밑돌고 있다. 이외 큐라클의 현재 주가는 공모가보다 약 75% 낮다. 차백신연구소의 현재 주가 역시 공모가보다 73%가량 낮은 상황이다.

당국 IPO 제도 개선안 발표, 주관사 책임 강화…실효성 의문 여전

기술특례 상장 제약바이오·헬스케어 기업의 밸류에이션 논란이 이어지면서 금융당국은 IPO 제도 개선 작업에 돌입했다. 앞서 지난해 상반기 예비 상장 기업의 합리적인 기업가치 선정을 위해 내부 기준을 도입하는 방안을 내놓은 데 이어 최근 상장 주관사 역할·책임 강화 등을 포함한 IPO 제도 개선안을 발표했다.

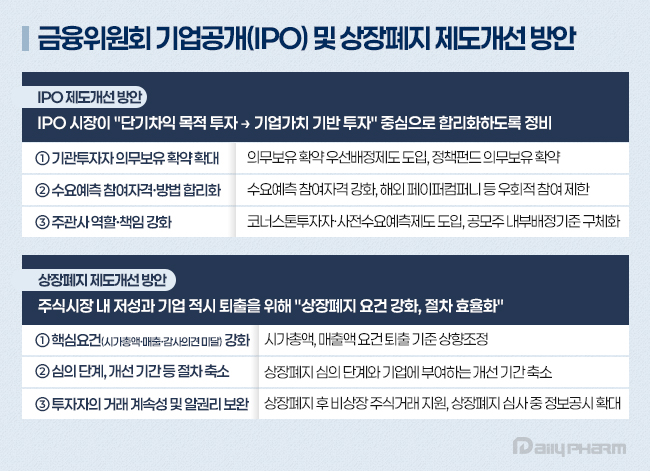

지난 21일 금융위원회와 금융감독원, 한국거래소, 금융투자협회, 자본시장연구원이 공개한 'IPO 및 상장폐지 제도 개선 방안'에 따르면 금융당국은 IPO 시장이 '단기차익 목적 투자'에서 '기업가치 기반 투자' 중심으로 바뀔 수 있도록 제도를 정비했다. 이를 위해 기관투자자 의무보유 확약 확대, 수요예측 참여자격·방법 합리화, 상장 주관사 역할·책임 강화 등 세 가지 방안의 제도 개선 방안을 마련했다.

이외 개선안에는 상장폐지 요건을 강화하고 상장폐지 절차를 효율화하는 내용도 포함됐다. 시장 효율성보다 개별 기업이나 투자자 피해를 앞세워 부실 기업의 시장 퇴출이 지연되고 있다는 의견을 수용했다. 구체적으로 상장폐지 시가총액과 매출 요건을 상향조정하고 상장폐지 심의 단계와 기업에 부여하는 개선기간을 축소한다.

제약바이오 업계에서는 이번 IPO 제도 개편안이 어떤 영향을 가져올지에 촉각을 곤두세우고 있다.

먼저 제도 개편의 필요성에 대해서는 업계 전반적으로 공감대가 형성돼 있는 모습이다. 국내 주식 시장은 이제껏 상장 업체 수나 시가총액 등 양적으로는 성장했으나, 개별 기업의 기업가치나 성장성 등 질적 측면에서 발전이 부족했다는 평가를 받는다. 이번 제도 개선안이 상장 기업의 합리적인 기업가치 산정을 돕고 부실 기업의 시장 퇴출을 촉진해 건강한 바이오 생태계를 복원하는 데 도움을 줄 것이라는 기대다.

이와 달리 이번 제도 개선안의 실효성에 의문을 제기하는 목소리도 존재한다. 기관투자자나 주관사의 의무보유 기간 확대는 IPO 이후 단기적으로 주가를 방어하려는 제한적 역할에 불과하다는 설명이다. 이번 제도 개편안이 안그래도 침체된 바이오 투자 시장에 한층 더 냉기를 몰고 올 것이라는 우려도 있다. 의무보유 확약 확대로 인해 기관투자자의 엑시트(투자금 회수)가 어려워지고, 기관투자자의 장기적 투자 여력이 약화가 결국 투자 시장 활력 저하로 이어질 것이라는 얘기다.

일각에서는 국내에서도 시장 중심의 공모가 산출 방식을 도입해야 한다는 시각도 있다. 예를 들어 미국의 경우 기업이나 주관사가 사전에 공모가를 제시하는 게 아니라, 시장 참여자가 공모가를 직접 결정할 수 있는 구조를 갖고 있다. 시장 참여자 입찰(bid) 통해 공모가를 결정하는 경매 방식이나 일부 기업이 주관사를 거치지 않고 기존 주식을 상장해 시장에서 가격을 직접 결정하는 직접 상장 방식 등을 통해서다.

이런 제도 하에서는 공모가가 시장에서 자율적으로 결정되기 때문에 IPO 후 초기 거래 가격과 공모가 간 괴리가 상대적으로 작고, IPO 이후 주가 급락이나 고평가 논란도 적다. 공모가 산정 과정이 시장에 공개돼 있어 주관사와 기관투자자 중심 불투명한 공모가 결정 방식에서 벗어날 수 있다는 장점도 있다.

바이오 업계 관계자는 "바이오 기업의 과도한 밸류에이션 책정 등은 국내 업계가 반성하고 제도 개선을 통해 고쳐 나가야 할 지점"이라면서도 "단기 차익 실현을 목표로 하는 투기적 투자자보다 기업 가치를 제대로 평가하고 장기적으로 투자할 투자자를 유치하는데 초점을 두는 제도 개편안이 필요하다"고 했다.